|

|

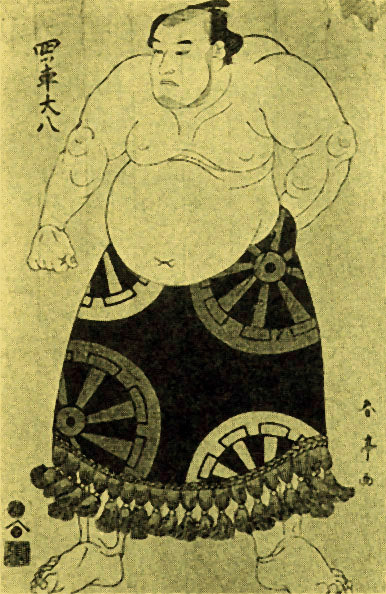

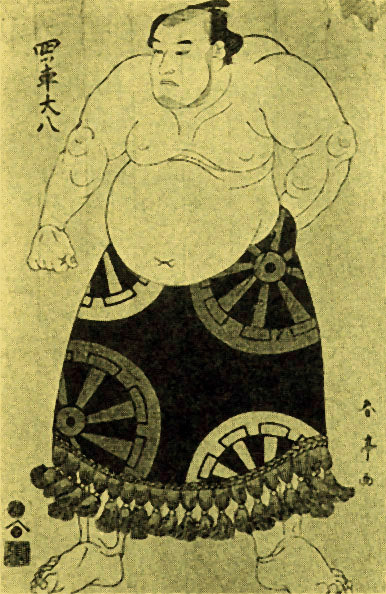

四ツ車 大 八

けんかのヒーロー |

|

秋田は、むかしから相撲王国といわれるほど、強い力士やうまい力士がたくさん出ています。そのなかで、江戸時代の有名な力士としては、四ツ車大八を一番にあげなければなりません。 |

| 造り酒屋で働く |

|

のちに四ツ車になる荒川永蔵は、安永元年(1772)五十目村下タ町(今の五城目町字下タ町)に生まれました。 父の九左衛門は、あめつくりが仕事でした。働き者の母は、村の造り酒屋彦兵衛酒屋で台所の仕事をしていました。永蔵は、母につれられて毎日酒屋に行き、一日じゃまにならないようにして遊んでいました。 大きくなると、永蔵は帳場をのぞくようになりました。帳場というのは、番頭たちが取り引きのことを、帳簿に書き込んだり、そろばんで計算したりする事務室のことです。 毎日のように帳場の仕事を見に来るので、 「おまえは、文字を書くのが好きだようだな。どうだ、いろはを教えてやろうか。」と、番頭がいうのに、永蔵は「うん。」とうなずきました。そこで、番頭は紙と筆を与え、「いろは」と「一二三」の手本を書いてくれました。 そうしたことがきっかけとなって、永蔵の手習いとそろばんの勉強がはじまったのです。

体も、人並みはずれて大きく育って、酒屋若勢(わかぜ)の仕事を手伝うこともしばしばで、みんなによろこばれました。 15歳になって、永蔵は若勢のひとりとして彦兵衛酒屋で働くようになりました。背たけが170センチをこすほど大きくなり、永蔵は力の強い若者として、村の中で目立つようになっていました。 |

| 草相撲 |

|

五十目村のあたりでは、相撲がさかんでした。 月に6度の「市」が立つ五十目は、この地方の中心になる村で、神社やお寺の奉納相撲が年に何度もありました。奉納相撲には、村むらから技自慢、力自慢の若者達がたくさん集まります。若者たちの熱戦を見ようと、村むらの人々がやって来て、村は大へんなにぎわいでした。 酒屋若勢の中には、力自慢の男が多く、村の草相撲の人気力士がいます。ですから、ひまがあると酒蔵の間につくった土俵に、仲間同士が集まって相撲のけいこをするのです。 「おい、立って見ているのはダメだ。いっちょう、もんでやろう。」 体の大きな永蔵は、いやだといっても、いちばん年が若かったから、引っぱり出されてそまつな土俵にあがらなければなりませんでした。ところが、けいこをつけてやろうといった男が、ぎゃくに永蔵に土をつけられるありさまでした。 「体が大きいから、力が強いとは思っていたが、相撲の形をおぼえているぞ。」 と、負けた相手がおどろいてしまいました。 若勢連中にすすめられて、永蔵は草相撲の土俵にあがるようになりました。まだ若い相撲取りのめざましい活躍ぶりに、村人から「酒屋の永蔵」と呼ばれる人気者になりました。 花形力士になった永蔵に、ひとつだけ残念でならないことがありました。はじめて土俵にのぼってから2年たっても、桶屋四郎左衛門にはどうしても勝てないことです。 村の桶屋の職人をしていたので、そういう名前で呼ばれていた四郎左衛門は、永蔵と同じくらいの体格でした。年は永蔵よりずっと上で、力の強さは村いちばんといわれていました。相撲の技も、勝負のかけひきも上手でした。 負けずぎらいの永蔵は、くやしくてなりません。四郎左衛門に勝つには、けいこを人一倍するしかないと、仕事がおわってから若勢仲間だけでなく、村の若者たちとも、はげしいけいこを重ねましたが、なかなか勝てませんでした。 そうしたにが手の桶屋四郎左衛門にも、やがて永蔵が勝つようになりました。 どうして、勝てるようになったのか。いくつかのいい伝えがあります。 |

| 伝 説 その1 |

|

ある夏の夜、永蔵は網をかかえてひとりで川へ出かけました。 漁につかれた永蔵は、川原の小屋で休んでいるうちに、つい眠ってしまいました。そこへ、ひとりの女の人があらわれ、まどろんでいる永蔵をゆすったのです。目を開けた永蔵の前に、赤子を抱いた女の人が立っていて、夜はすっかりふけていました。 「こんな夜ふけに、赤ん坊を抱いてせまい橋を渡るのは、あぶなくて困ってしまいました。用事をすまして帰って来るまで、子どもをあずかってくれないでしょうか。」 と、女の人がたのみました。女の人は、りっぱなようすで、ただの人とは見えませんでした。永蔵は、 「それは困るでしょう。私がしばらくの間あずかってあげよう。」 とたのみを快く引き受けました。 眠っている赤子を腕に抱いて、永蔵は橋のたもとに立って女の帰りを待ちました。ところがどうしたことでしょう。腕の中の赤子は、だんだん重くなって来ました。力には自信のある永蔵は、不思議なことだと思いながらも、一生けん命に石のように重さが加わる赤子を、しっかりと抱きつづけました。 赤子はいっそう重くなるばかりです。油あせが、全身に吹き出て来ましたが、永蔵はそれでも約束した通り、抱きつづけました。最後は、山のような岩でもかかえたように重くなり、骨がくだけそうになりました。永蔵は目がくらんで、「もう、だめだ。」と思ったとき、突然、腕の中から赤子の姿が、消えてしまったのです。 ふとわれにかえると、東の空がしらんで来ていました。村からはにわとりの鳴く声も聞こえて来ます。 家に帰ろうと網を持ったところ、重いはずの網が、永蔵には紙のように軽く感じられました。 それからというもの、永蔵の体にめきめきと肉がつき、自分でもおどろくほどの怪力がでるようになりました。そして、秋田領内では並ぶ者のない相撲取りになりました。 その後、永蔵は江戸に出て、柏戸関に入門しました。 |

| 伝 説 その2 |

桶屋四郎左衛門に勝てないのは、「自分の力がまだ足りないからだ、今よりもっと力持ちになりたいものだ。」と、永蔵は考えるようになりました。 桶屋四郎左衛門に勝てないのは、「自分の力がまだ足りないからだ、今よりもっと力持ちになりたいものだ。」と、永蔵は考えるようになりました。

そこで、彦兵衛酒屋のとなりにある、酒屋の氏神のお不動さまに、永蔵は願をかけました。永蔵は、朝夕お不動さまにお参りして、 「もっともっと、強い力をわたしにさずけてください。だれにも負けない相撲取りにしてください。」 と、熱心にお願いしました。 その願いがお不動さまに通じて、それから永蔵は大へんな剛力になり、だれにも負けない強い相撲取りになったといいます。 この伝説には、お不動さまは坊が沢の不動滝のお不動さまだという、別のお話があります。坊が沢には、江戸の相撲取りになった永蔵が、寄進した鳥居のあとという碑が立っています。 |

| 伝 説 その3 |

|

永蔵は、より強い力を神様からさずけてもらおうと思い、阿仁の萱草(かやくさ)七面山にこもりました。 阿仁は深い山の中の地域ですが、萱草はその中でも山奥で、七面山はさらに山また山のずっと奥にあります。その深いふかい山奥に七面社があって、霊験(れいげん)あらたかだという評判でした。願いをかなえてもらいたい人びとは、この社になん日もおこもりをして、滝にうたれてはお祈りをするのです。永蔵は七面社におこもりをして、人にまさる力を神様からさずかりました。 このお話にも別のお話があります。永蔵は、自分の村にいて相撲の腕をみがこうとしても限りがあると考え、大きな鉱山があって、全国から荒くれ男が集まる阿仁に行って強くなった、というお話です。 阿仁の鉱山で働いて帰ってきた永蔵を、だれもうち負かすことができませんでした。村人たちは、萱草七面山におこもりして、力をさずかったそうだ、とうわさをしたということです。 |

| 江戸大相撲 |

|

永蔵は、村の草相撲では負け知らずでした。桶屋四郎左衛門も、いまは敵ではありません。 そんな永蔵が、巡業にやってきた江戸の大相撲の親方の目にとまらないはずはありません。 いなかの草相撲で、無敵だといわれるのに満足する気のなかった永蔵は、 「どうだ。わしの部屋でやってみないか。」 と、親方にいわれると、目をかがやかして「はい」といわないではいられませんでした。 18歳の永蔵は、柏戸宗五郎の弟子になって一心にけいこにはげみました。 めきめきうでの上がった永蔵は、親方から二代目の四ツ車の四股名(しこな)をもらいました。永蔵は四ツ車大八と名乗ることになりました。 初代の四ツ車大八は、久保田(今の秋田市)の出身といわれています。相撲の技にすぐれ、20年間も幕内の関取をつとめ、3度も小結になっています。ですから、四ツ車の名は大へん名誉のある四股名です。そのような四股名をもらったところをみると、親方の永蔵への期待がどんなに大きかったかがわかります。 場所の成績もよく、弟子入りして1年ほどの寛政元年(1789)の番付では、幕下の中ほどのところに名前があります。文化6年(1809)には前頭の東四枚目でした。次の場所には、あの有名な雷電に勝って前頭東三枚目にすすみました。これが、四ツ車の最高位でした。四ツ車の名前が全国にとどろき、今も相撲ファンに知られるようになった大事件がありました。 |

| けんかのヒーロー |

|

そのころ有名な力士といえば、谷風、小野川、雷電です。ものすごく強かったそうです。ところが、四ツ車もこの力士たちに負けないほど有名な力士だといわれています。 強さという点では、おとるところがあるかも知れません。なにしろ、前頭の筆頭にもなれず、三枚目が最も上にのぼった番付の位置でしたから。その四ツ車が、雷電たちと同じほど名前が知られるようになったのは、「め組のけんか」のヒーローだったからです。 むかしは、国技館のような大きな建物はありませんでした。「場所」は、江戸の大きな神社やお寺の境内を囲って、晴れの日だけ10日間とか12日間とかというように興行しました。文化2年(1805)の春場所は、今でいうと東京タワーに近い芝神明社の境内で大相撲興業をしていました。 事件がおきたのは、その7日目、3月4日のことです。 芝神明のあたりの町火消し、浜松町の辰五郎と宇田川町の長次郎が、木戸銭を(入場料)をはらわずに、見物に入ろうとしてさわぎになっていました。 そこへ、四ツ車と同じ部屋の幕下力士九竜山が通りかかり、止めようとしました。しかし、いうことをきかなかったので、ふたりを外へつまみ出したのでした。

急を聞いた四ツ車は、九竜山、藤ノ戸を助け出そうと、芝神社へかけつけました。そして、元気がよくて乱ぼうだという、たくさんの火消しの中にとびこみ、ふたりを助け出しました。 さすがに、幕内の関取だけあって、むらがる火消したちあい手に、大活躍です。三間ばしごをふるって、かかってくる火消したちを、しょうぎだおしにするありさまでした。けんかがとくいと自慢していた火消したちも、四ツ車には歯が立ちませんでした。

よろこんだのは、江戸の町の人びとです。日ごろから、火事から町を守ってやるのだといばりちらして、らんぼうの多い町火消しのふるまいにみんないやな思いをしていましたから、こらしめてくれた四ツ車は、けんかのヒーローとして江戸っ子の人気者になりました。 この春場所は、四ツ車が前頭4枚目にすすんだ時でしたので、特にはりきっていたのかも知れません。 「め組のけんか」は、「神明恵和合取組(かみのめぐみわごうのとりくみ)」という歌舞伎芝居になったり、浄るりという語り物になったり、講釈師によって寄席で語られたりしました。また、四ツ車の顔や姿が、今のブロマイドのような錦絵にされて、売られたりしました。 四ツ車大八が、どんなに人気の高い関取だったか、どんなに有名だったかがわかります。 |

| 鳥井の跡 |

|

村の草相撲の土俵に上がっていたころ、力をさずけてくださいとお不動さまに願をかけ、その願いをかなえてもらったお礼に、鳥井を建てた場所です。江戸大相撲の関取になった時、寄進したといわれています。 文化6年2月、茅場町薬師の境内の春場所に、四ツ車は全休しました。そののちの番付には、四ツ車大八の名前は見えません。引退したと思われます。この年に、亡くなったともいわれています。 町の酒造会社は、そのむかし四ツ車大八が働いていた酒屋です。この会社では、前に清酒「四ツ車」を出していました。今は、しょうちゅう「大八」を売り出しています。 |